Forum für historischen Schiffsmodellbau und Geschichte

»

Schiffsprojekte

»

1765 HMS Victory

»

Recherche

»

Gemälde, Zeichnungen und Pläne

»

HMS Victory - Spurensuche

Forum für historischen Schiffsmodellbau und Geschichte

»

Schiffsprojekte

»

1765 HMS Victory

»

Recherche

»

Gemälde, Zeichnungen und Pläne

»

HMS Victory - Spurensuche

|

|

@Eddie den Film hatte ich mir auf die Frage hin angesehen und bemerkt, dass in der Sequenz kurz vor der Sprengung die mittleren Fenster der Seitengalerie offenbar fehlen - was jetzt natürlich nichts über deren Beschaffenheit aussagt.

Wenn´s denkst, ist eh zu spät (Gerd Müller)

|

|

|

|

|

|

Vielleicht waren die mittleren Fensterfelder herausnehmbare Paneele? |

|

|

Habe ich mir auch gerade gedacht. Was wäre nun das Fazit? In der Toilette wurde die Privatsphäre gewahrt, aber zumindest das mittlere Fenster ließ sich zur Lüftung öffnen.

Wenn´s denkst, ist eh zu spät (Gerd Müller)

|

|

|

Und beim Pöppes-abwischen kann man zumindest sehen, was man macht! :) |

|

|

Die wichtigste Aufgabe dieser Seitentaschenfenster war wohl, die verglaste Heckansicht noch großzügiger und prachtvoller erscheinen zu lassen. Von weitem jedenfalls, weswegen man auch mit Fensterfakes arbeiten konnte. Ähnlich wie bei Peters HZM, dessen äußere Heckfenster auch nur die Rahmen derselben aufweisen, ansonsten aber zugeplankt sind. |

|

|

Und da kann natürlich angenommen werden, dass sich das bis 1800 nicht geändert hat. |

|

|

Zitat von Olympic1911 im Beitrag #98 Denke ich auch. Wobei mir gerade noch eingefallen ist, daß die Seitentaschen-"Fenster" des HZM ja komplett zugeplankt sind. Man könnte also durchaus von einer schiffbaulichen Tradition sprechen. :-) |

|

|

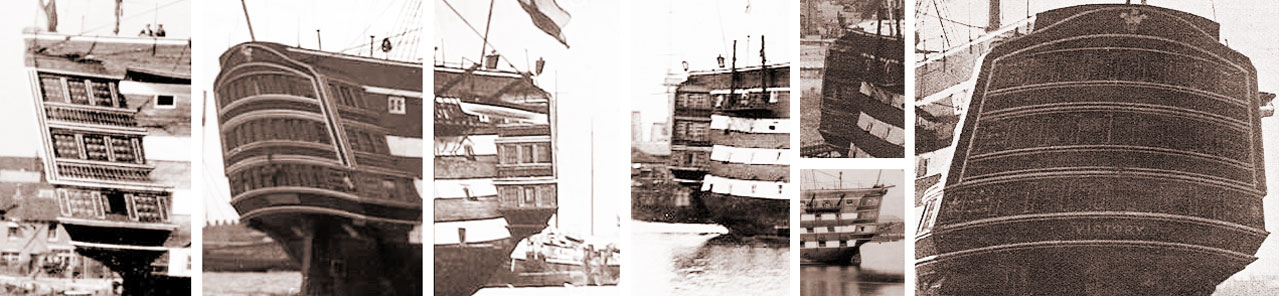

https://tate.org.uk/art/work/D05487  Insgesamt, wie erörtert, zusammen mit dem Fallreep innerhalb der Schiffssilouette verschoben, ist nicht nur Anzahl und Anordnung der Fender bemerkenswert, auch ihre Länge. Sie reichen nicht vom unteren Barkholz bis zum Oberdeck, sie sind kürzer und enden am Barkholz bzw. dem Streifen unter dem oberen Batteriedeck. In der eröffnenden Gesamtansicht »Starboard Side« verkehrt sich die Anordnung. Dort folgen zwei unter den Großrüsten platzierte Fender auf das Fallreep, weshalb ich in den zusammengerechneten vier eine der seltenen Spuren sehe, die vom Schlachtengemälde zu den Long-Reach-Skizzen führen, auch wenn sie im Gemälde nicht direkt unter dem Barkholz ansetzen und die Abstände anders bemessen sind, was aber in der korrigierten Gesamtwirkung innerhalb der zusammengestauchten Form begründet sein könnte, wie ja auch das Fallreep im Gemälde zwei Pfortenabstände nach vorn gerückt ist. Zwei Dinge noch. Zum einen die Öffnung im Schanzkleid über dem deplazierten Fallreep: quadratisch, wie die anderen Luken auch, keine länglich rechteckige mit Pollern oder Timberheads innenseitig. Und die Frage ist, weshalb man diese Öffnung überhaupt zu sehen bekommt, denn sie sollte sich über dem Großrüstbrett hinter den wantenhaltenden Rüsten verborgen befinden, auf jeden Fall nicht so deutlich sichtbar sein. Ein reduziertes Jury Rigg scheint mir wieder mal die passende Erklärung. Anders, als auf Fotos der viktorianischen Victory, die nur noch vier Want-Taue beidseitig an Groß- und Fockuntermasten zeigen, entstünde die Lücke nicht hinter sondern vor den Jury-Wanten.

Wenn´s denkst, ist eh zu spät (Gerd Müller)

|

|

|

Jedesmal eine Freude wenn ein neuer Post von Dir hier auftaucht :-)

Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Mein Forum

In der Werft: Schooner Polotsk, USS Syren, Continental Frigate Confederacy Fertig: Russisch-schwedische Kanonenjolle, Maria HF.31, HMC Sherbourne, Schaluppe St.Gabriel |

|

|

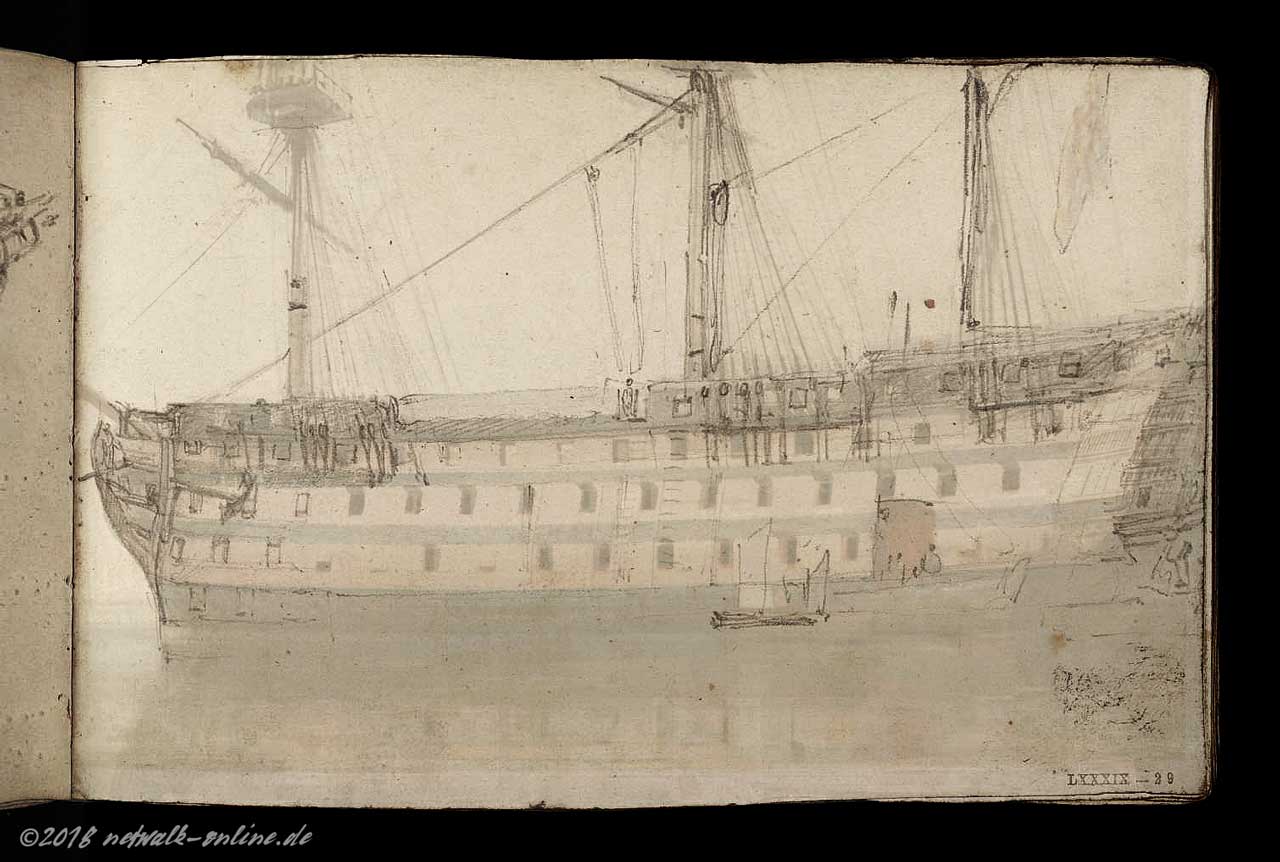

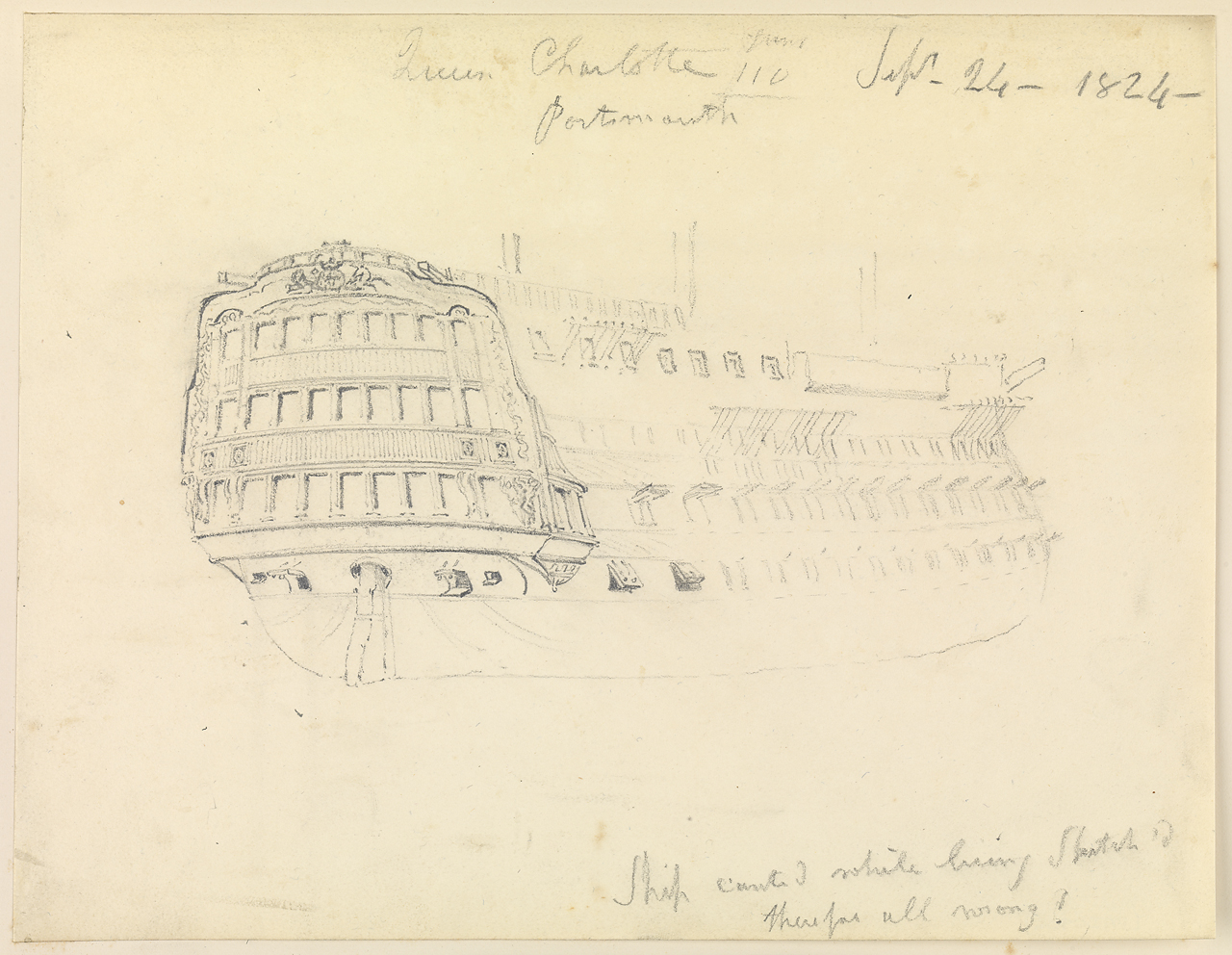

https://tate.org.uk/art/work/D05483  Im Übrigen wird der Stenographie-Stil auch von anderen Zeichnern eingesetzt und scheint gängige Darstellungspraxis bei Mustern zu sein; die Livesay-Zeichnung spricht ebenfalls diese Sprache. Dennoch kann ich in der Vervollständigung kein widerspruchsloses Abbild des Spiegels anbieten, auf der konstruktionsbedingt mehr oder minder trapezförmigen Grundfläche wirkt Turners Umriss stark abgerundet und unregelmäßig ausgebeult. Im Übrigen wird der Stenographie-Stil auch von anderen Zeichnern eingesetzt und scheint gängige Darstellungspraxis bei Mustern zu sein; die Livesay-Zeichnung spricht ebenfalls diese Sprache. Dennoch kann ich in der Vervollständigung kein widerspruchsloses Abbild des Spiegels anbieten, auf der konstruktionsbedingt mehr oder minder trapezförmigen Grundfläche wirkt Turners Umriss stark abgerundet und unregelmäßig ausgebeult. Feine Linien, die an den Stellen, wo die Laternen befestigt waren, über das Hackbord wischen, könnten Reste der Laternenhalter sein. Ansonsten gibt sich Turner viel Mühe mit einer ungeklärten Form; die Halterung des Flaggenstockes oberhalb lässt sich isolieren, aber der Rest bleibt rätselhaft, zumal Turner in der kleineren und summarischeren Darstellung seiner Ansicht von steuerbord achtern auf die »Trophy of Arms« hinweist, und das vergleichsweise deutlich. Anstatt näher dran konkreter zu werden, lässt er sie hinter einem Gegenstand verschwinden. Teil der Waffentrophäe können diese Linien m.E. nicht sein. Der Bogen über der oberen Fensterreihe gewinnt Klarheit. Er sitzt nicht nur auf der Begrenzungslinie auf, sondern scheint aus einer glatten Profilleiste zu bestehen; Ich kann mir nicht vorstellen, dass Turner mit gleicher Linie die Struktur der Livesay-Form erfasst hätte. In der etwas dunkleren Schraffur unterhalb des Bogens ließe sich im Skizzenausschnitt die plastische Andeutung einer Bucht hineininterpretieren; in »Three-Quarter Stern View« nicht wirklich bestätigt, vorstellbar schon. Wieweit die Beschädigungen des Heckspiegels über Glasbruch hinausreichten, ist mir nicht bekannt, aus Turners Skizzen kann ich es nicht lesen. Zwar gehe ich fest davon aus, dass er sich vom flacheren und moderneren Livesay-Spiegel unterscheidet, die Frage, weshalb er bei der Renovierung nach Trafalgar entsprechend verändert worden sein soll, bleibt offen. Insgesamt ist der Economy-Style wenig anschaulich. Das eingesparte Volumen im unteren Teil des Schiffsrumpfes macht einen Bus mit plattgestochenen Reifen draus.  Eine unerklärliche Wandlung hat der Anker durchgemacht. Die Fluke und der Ankerstock passen nicht zum provisorisch aufgehängten Gegenstand der beiden zuvor gesehenen Bilder. Unproblematisch der sichtbare Teil des Groß- und des Kreuzmastes. Jury-Masten, deutlich an den Wulingen um den Mast zu erkennen.  Kleine Korrektur am transplantierten Phantom-Spiegel: nach längerer Betrachtung des vervollständigten Skizzen-Ausschnittes sehe ich die untere Fensterreihe flankierende Zierstützen; damit weicht das auffällige Form-Vakuum einem Standardelement. Eine Zeichnung Schetkys passt an dieser Stelle: »Queen Charlotte - Guns 110 - Portsmouth« vom 24. September 1824. http://collections.rmg.co.uk/collections/objects/150846.html  Ähnliche Situation von steuerbord. Keine Geschütze an Bord, deutlich aufschwimmend, und wieder: »Ship canted while being Sketch’d therefore all wrong«. Mann, Schetky! Durch Bewegung verzerrte Schiffsdarstellungen entwickeln sich zu seinem Steckenpferd, doch dadurch, dass er ehrlich sein Missgeschick einräumt, erspart er uns langes Herumirren auf falscher Fährte. Anders als Turner hält sich Schetky mit Details auf: das Wappen von Einhorn und Löwe eingefasst, der Beschlag eines Pfortendeckels. Keine Kurzschrift, er bringt den Spiegel vollständig zu Papier, lässt kein Fenster aus und nicht die Seitengalerie. Turner drängt sie in einem etwas spitzeren Betrachtungswinkel aus dem Bild. Die »Queen Charlotte« erwähnte ich ja bereits mehrfach, u.a. als Gegnerin der »Montagne« in De Loutherbourgs »The Glorious First of June«. Tatsächlich hat Schetkys den Namensnachfolger des am 17. März 1800 durch eine Brandkatastrophe zerstörten Schiffes gezeichnet. Diese Queen wurde 1801 geplant - John Henslow und William Rule haben den Plan unterzeichnet. Stapellauf 1810 in Deptford. http://collections.rmg.co.uk/collections/objects/87505.html  Ein interessanter Plan, stimmt er doch zeitlich ins Bild und erinnert in vielerlei Hinsicht an den Bauplan der Dreadnought. Allerdings ist die Queen Charlotte ein First Rate. Hat sich das Anrennen gegen Turners Mauer der Undeutlichkeiten gelohnt? Bevor ich auf dieses Fundstück genauer eingehe, Schetkys Zeichnung geht scheinbar mit dem Plan der Queen Charlotte weitgehend konform - revolutionär nur seine unorthodoxe Positionierung der Fockrüsten. Zusammen mit der klaffenden Lücke zwischen den sieben Geschützpforten auf dem Achterdeck und dem darunterliegenden Batteriedeck erfahren wir das »alll wrong«. Ansichtssache. Bedenkt man, dass Schetky den Monat zuvor die Victory im modernen Schwarz-Weiß-Gewand mit umoperierter Nase aufs Papier brachte, dürfte seine Queen Charlotte aus gleichem Blickwinkel ein ähnliches Bild abgegeben haben - im Umkehrschluss hieße das: keine Modernisierungsspuren am Spiegel. Der ist geschlossen und im Wesentlichen bereits beschrieben. Fensternischen und Bogen mit Bucht kombiniert überraschen nicht, hervorzuheben sind höchstens die hohen Halbsäulen, Transformationen, die auf die Form des Spiegels mit offenen Galerien anspielen.

Wenn´s denkst, ist eh zu spät (Gerd Müller)

|

|

|

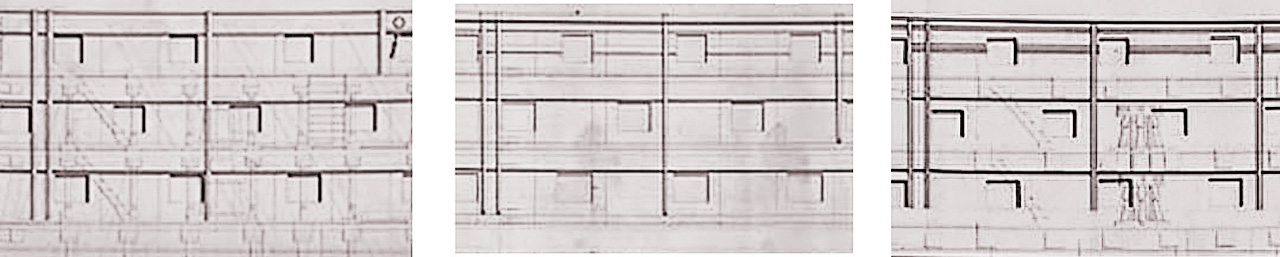

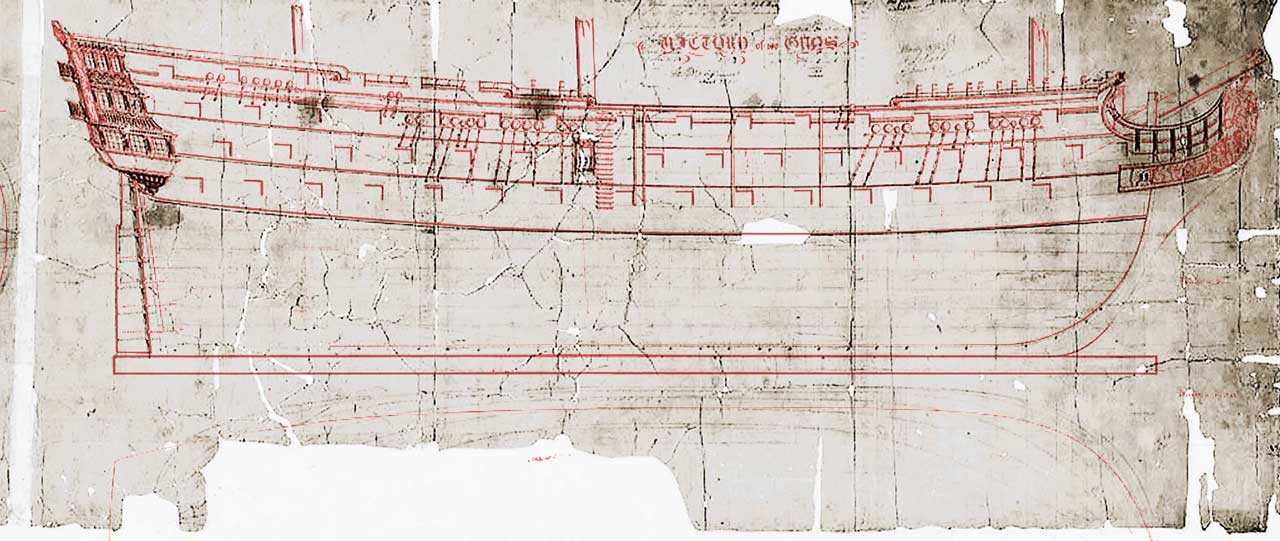

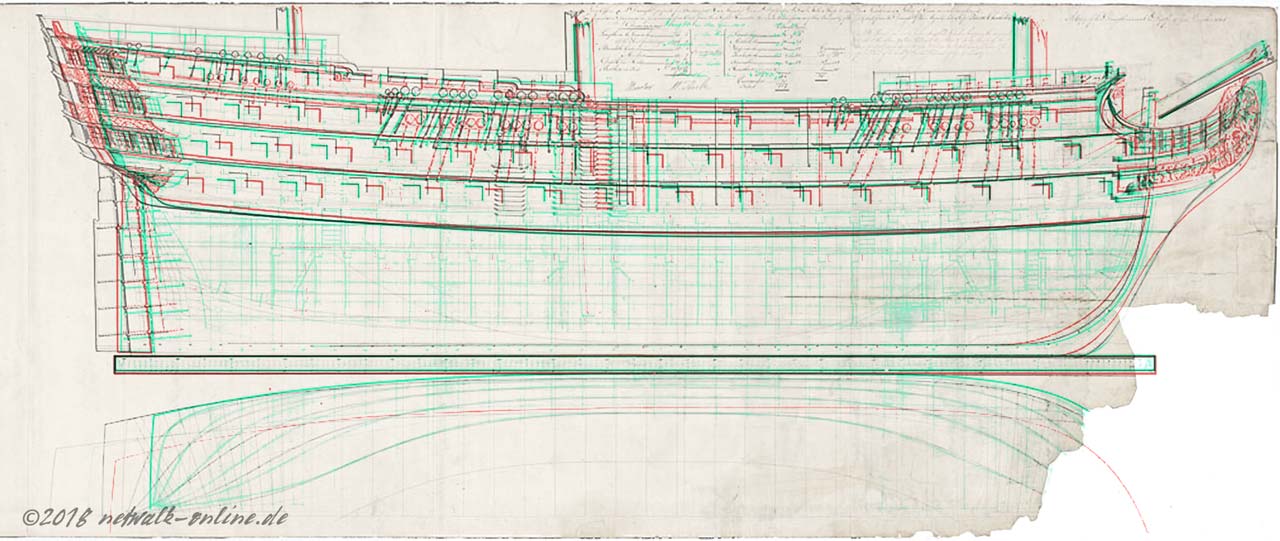

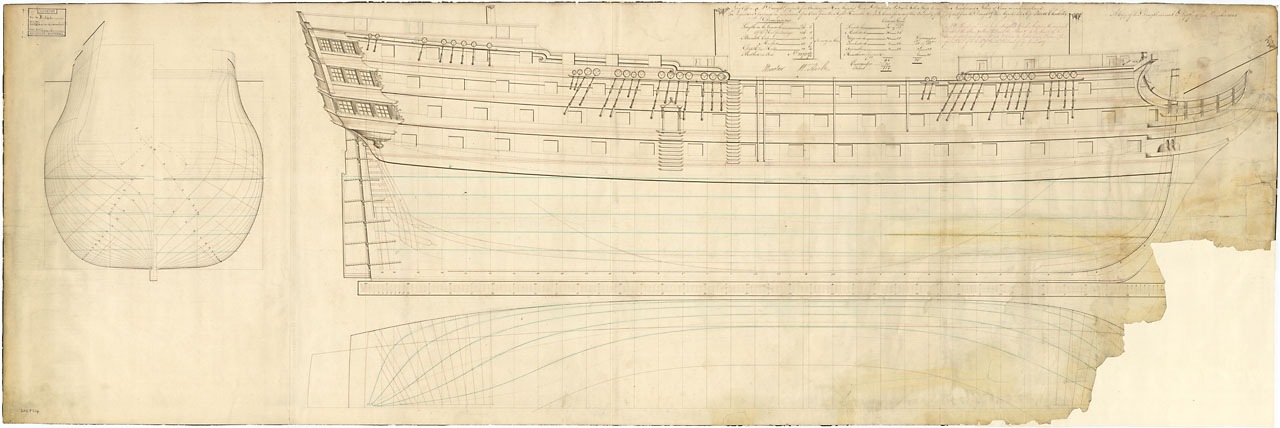

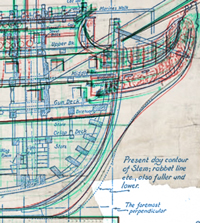

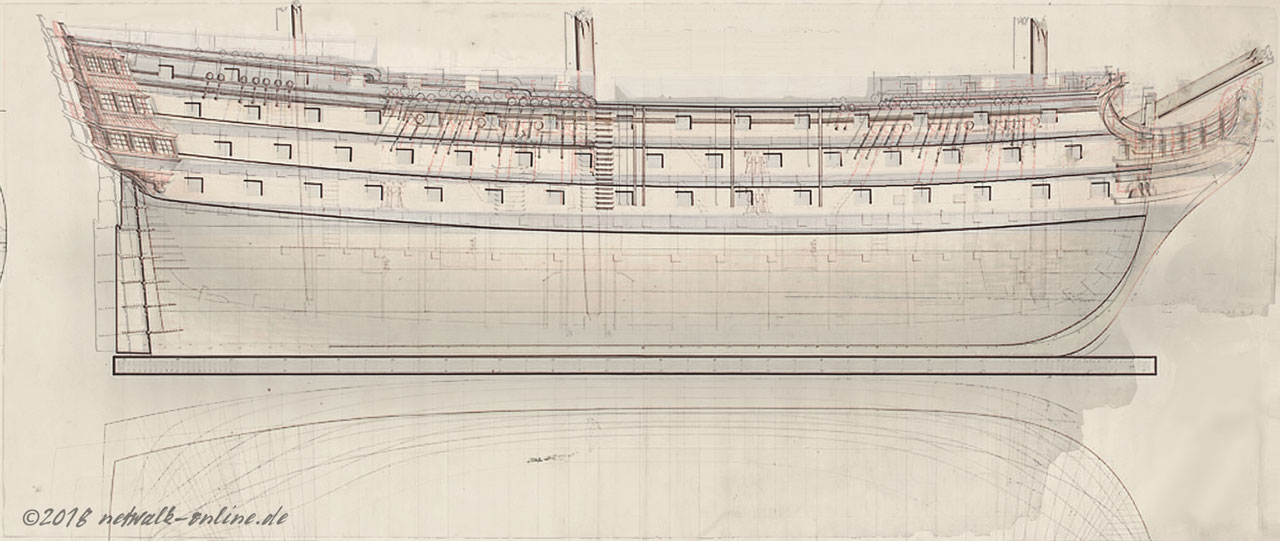

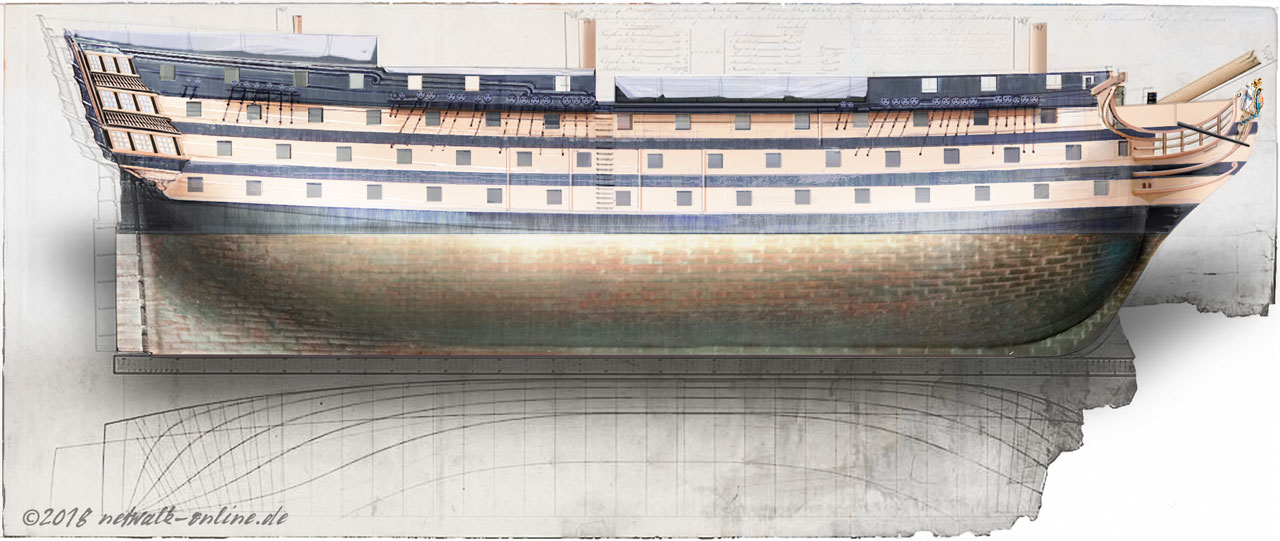

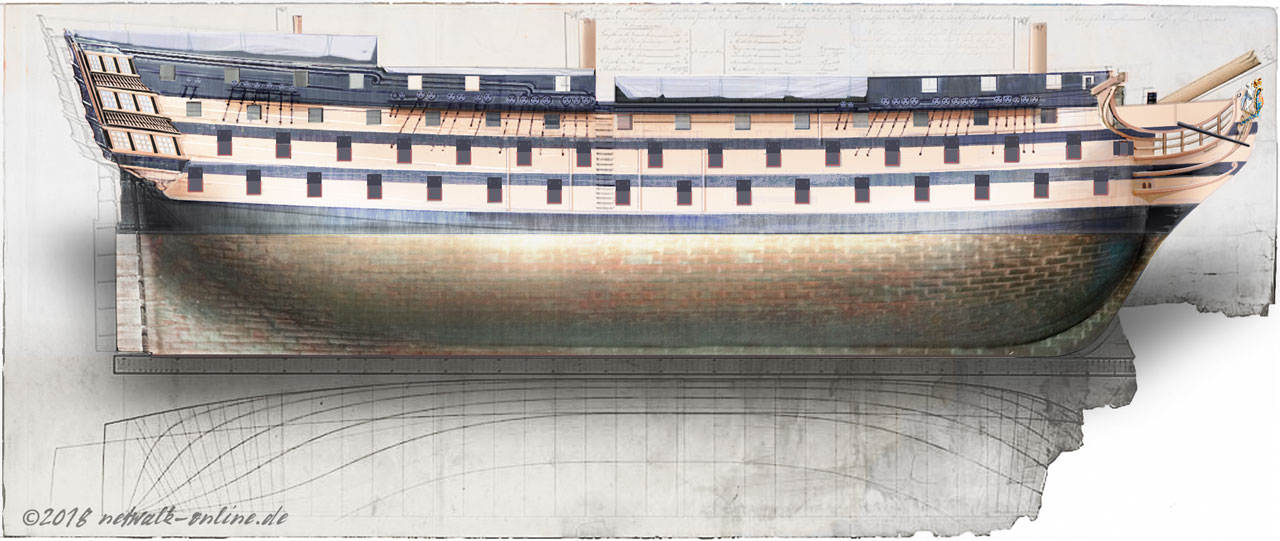

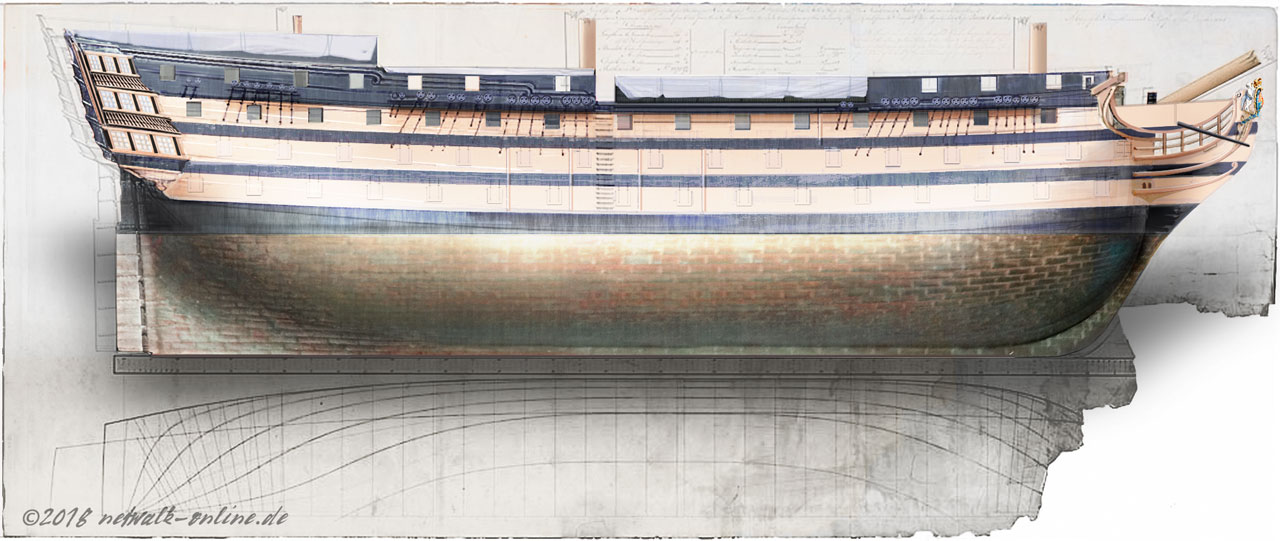

Hatte ich mich doch schon gefragt, wie wohl der Runderneuerungsplan des »Great Repair« ausgesehen haben mag - und vermutlich ergeht es jedem so, der sich mit dem Zeichen-Material auseinandersetzt - unbemerkt entfaltet sich ein Bauplan vor dem inneren Auge. Als ich nun, angeregt durch Schetkys Zeichnung, den der Queen Charlotte im NMM entdeckte, war der erste Gedanke: da ist er!  Als ich zufällig mal »The Anatomy of Nelson's Ships« aus dem Regal zog und durchblätterte, stieß ich auf eine Anmerkung im Plan No. 1 zwischen Seite 20/21. »Present day contour of Stem; rabbed line etc., also fuller and lower.« Als ich zufällig mal »The Anatomy of Nelson's Ships« aus dem Regal zog und durchblätterte, stieß ich auf eine Anmerkung im Plan No. 1 zwischen Seite 20/21. »Present day contour of Stem; rabbed line etc., also fuller and lower.« The Anatomy of NELSON'S SHIPS, by C. Nepean Longridge, Copyright 1955 Model & Allied Publications Ltd. Ich dachte zunächst an ein ähnliches Bild des Unterschieds, die Longridge-Kontur (blau) ist aber nicht identisch mit dem Slade-Plan, genausowenig wie die eingezeichnete Abweichung zum Schiff in Portsmouth der Henslow-Form entspricht. Über richtig oder falsch anhand der Pläne zu urteilen, ist nicht möglich; ich entscheide mich einfach für die ursprüngliche Slade-Linie. Was sich beim »Great Repair« mit Sicherheit verändert hat, sind Form und Anordnung von Galionsregeln und -spanten. Skizze »Fore Part of Starboard Side« folgend, sehe ich eine Übereinstimmung mit dem Galion der Queen Charlotte. Außer dem Umbau des Galions inklusive Entfernung der üppigen Figurengruppe, müssen bei der Victory die Ankerklüsen und die einfassenden Schloikniee nach unten verlegt worden sein. Augenfällig natürlich auch der fehlende rote Winkel der ersten Geschützpforte im unteren Batteriedeck, die um eine Etage tieferen Rüsten und, ein Überbleibsel, welches in den Turner-Skizzen verschwunden ist: die Timberheads um die Back. Zweiter Kontrollblick: beim Heck gehen die Formen den Längenangaben entsprechend auseinander. Im Vergleich der Ruderblätter ist der Unterschied zwischen Victory und Dreadnought marginal. Die Seitengalerie der Dreadnought ist etwas weiter nach vorn geschoben und um eine Geschützpforte ärmer, aber die Längendifferenz macht beim unteren Batteriedeck nicht mal 30 Zentimeter aus - da das Heck steiler aufgerichtet ist, wächst sie jedoch nach oben hin, was die bulligere Form der Dreadnought, und parallel auch des Modells, erklärt. Queen Charlotte und Victory sind sich im Formverlauf recht ähnlich, hier zeichnet sich allerdings ein Längenunterschied von Ein Meter Zwanzig ab. Gut zu sehen, die Wanderbewegung der Rüsten. Bei den Henslow-Schiffen wandern die Kreuzrüsten noch eine Etage höher, so wie Pocock das als Neuerung in seinem »Nelson´s Flagships at Anchor« verstanden haben muss. Im achternen Abschnitt differiert der Schwung der Barkhözer; bei der Victory deutlich gebogener als in den Henslow-Plänen.  Farbiger Zuckerguss, fertig!  Und so sähen nach Goodwin die Nelson Chequer aus: ready for action  intent  Der mittlere Rumpfabschnitt illustriert m.E. gut »blacking the wales outside the hull«. Nelson's Victory: 250 Years of War and Peace von Brian Lavery, EAN: 9781612518671, U S NAVAL INST PR, April 2015 - Seite 128 Die Beschreibung der Reparaturarbeiten im September 1805 erwähnt noch die heruntergekommenen »Hammock Boards« auf der Poop - ich interpretiere das zumindest als am Gestell ums Hüttendeck angebrachte Finknetz-Vertäfelungen. Anders als Constable gibt uns Turner in seinen Skizzen keinen direkten Hinweis auf diese Hammock Boards, zumindest bleiben sie dem Betrachter unter weißem Tuch verborgen. Im Bauplan der Dreadnought sehen wir das Gestell, beim Plan der Queen Charlotte sind die Hammock Boards angebracht, in Schetkys Queen Charlotte von 1824 steht das Gestell wieder entblößt - interessanterweise liefert er uns in seiner Zeichnung ein Bild, das im Gezeigtem bisher nur in Bauplänen oder Modellen erschien. Ob das zu dieser Zeit bekleidet alles noch genauso aussah, hätte er uns eigentlich in seiner einen Monat zuvor gezeichneten Victory verraten können, aber er lässt den fraglichen Bereich in einer unbestimmten grauen Fläche verschwinden. In seinem Trafalgar-Gemälde reißt Turner die Schanz ein und zeigt, wie sich die Mannschaft um die herausfallenden Hängematten bemüht. Zwei Offiziere stehen auf dem Poopdeck, nicht nur proportional zwergenhaft, die Decksebene ist viel zu hoch angelegt. Zwar ragen Hängematten aus den Hammock Boards hervor, aber der Niveauunterschied des Decks erklärt sie schon aus statischen Gründen zur tragenden Wand.

Wenn´s denkst, ist eh zu spät (Gerd Müller)

|

|

|

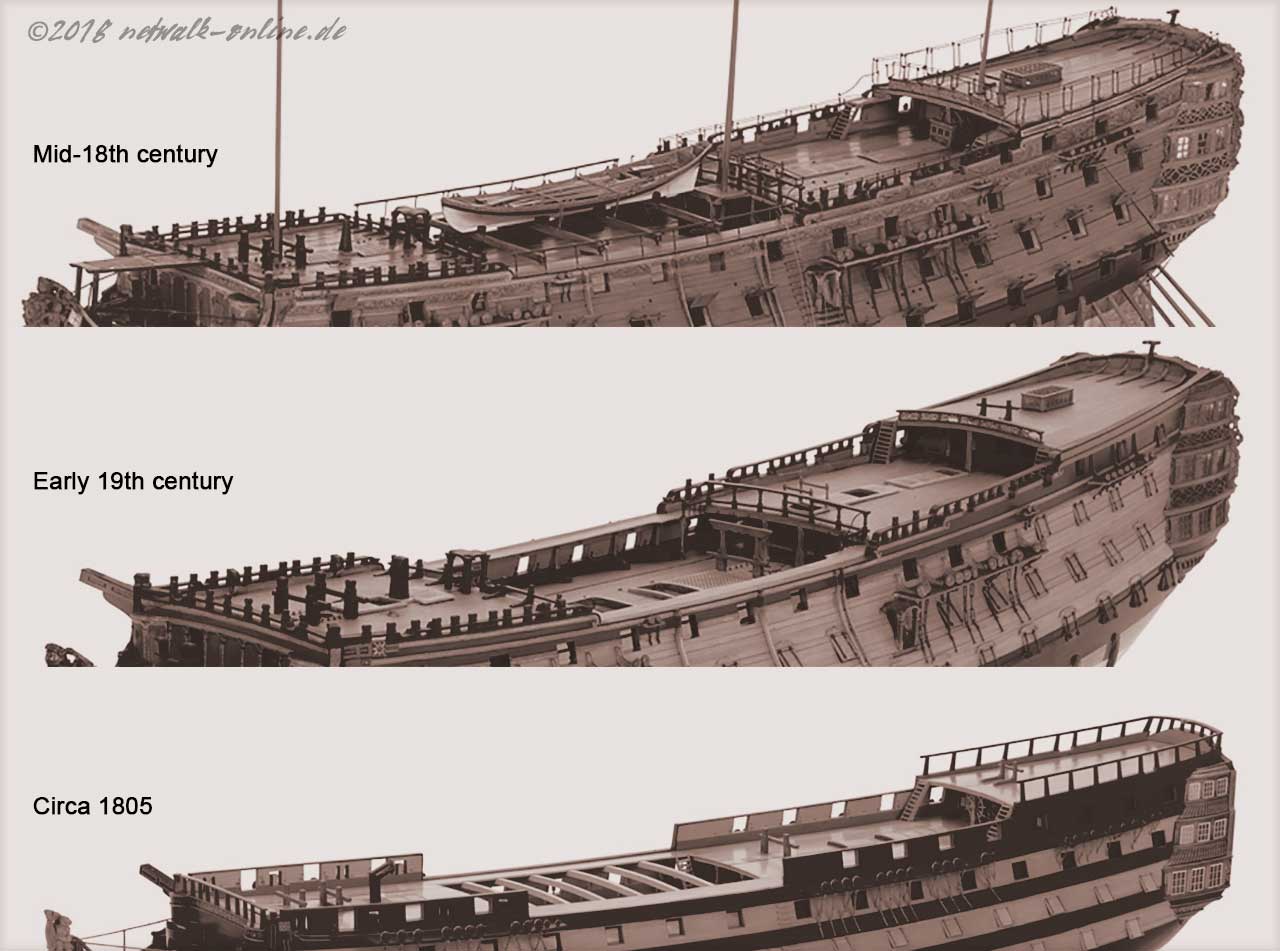

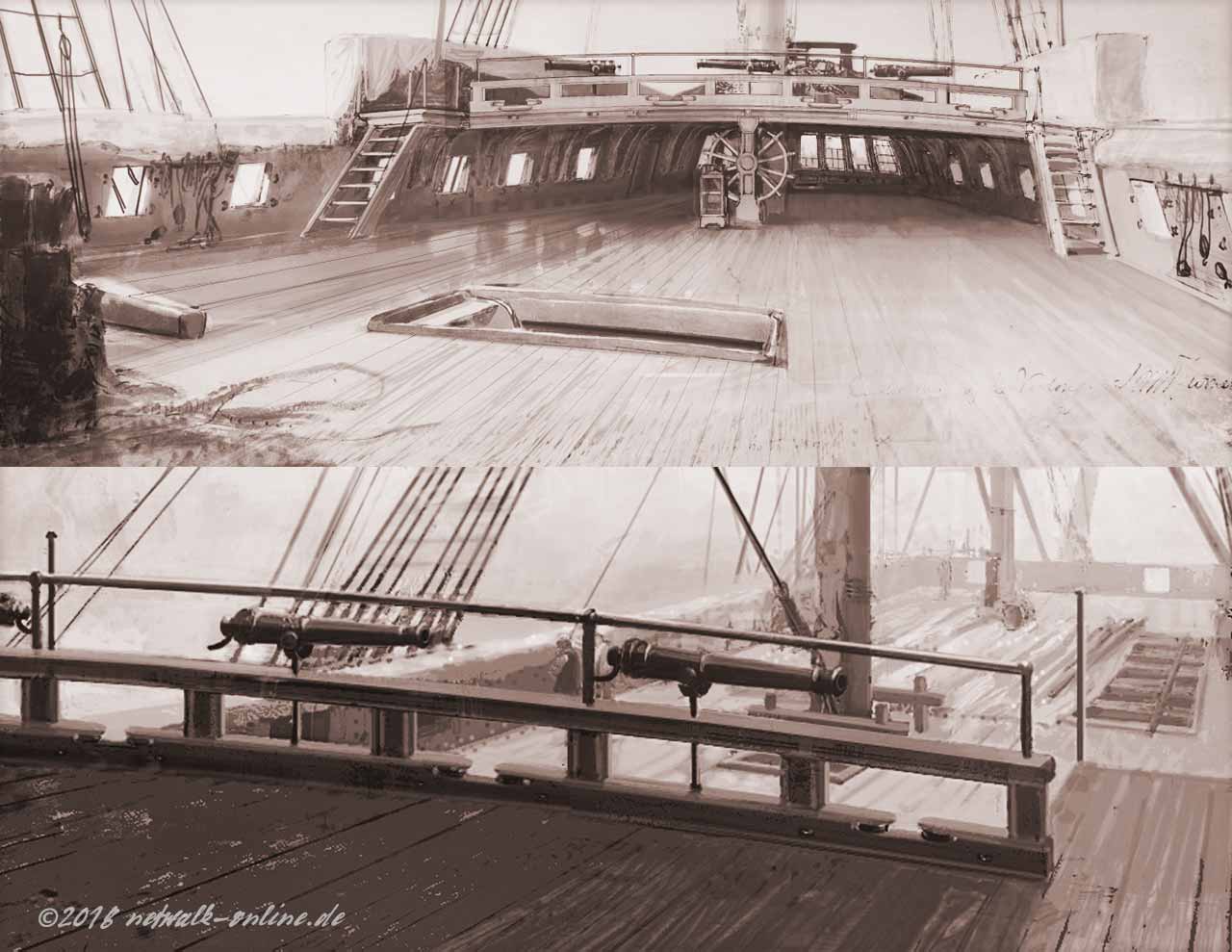

Die Decksbesichtigung als Teil von Turners Mystery-Tour hatte ich vorgezogen, komme jetzt aber nochmal mit der Frage darauf zurück: wenn sich das Schiff äußerlich schon etwas anders darbietet als gewohnt, wie stehen die Decksbilder im Zusammenhang?  Bei den ersten beiden Modellen fällt die lange Kuhl auf, der Großmast ragt aus ihr empor, beim späten Modell mit kürzerer Kuhl ist er vom Achterdeck umgeben; und hier ist auch die Beting, welche Turner in seiner Zeichnung »From Quarterdeck to Poop« zur Seite drängt. Gemeinsamkeit besteht in den durch Grätings verschlossenen Öffnungen auf dem Achterdeck. Zwar fehlt beim Vollrumpfmodell von 1805 der Niedergang, Turner stellt ihn aber dar - ohne Reling, und, in der von Turner dargestellten Form, wiederholt ihn Denis Dighton 1825.  Weitere Übereinstimmungen zwischen Turner und Dighton: keine Grätings auf dem Achterdeck und, wie beim Vollrumpfmodell von 1805 auch, keinerlei Reling um die Kuhl, insbesonders nicht an den Strinseiten. Belfried mit Glocke taucht nur in den beiden ersten Modellen auf, Grätings auf der Back mit Schornstein dazwischen, sowie Betings um den Fockmast sind in allen Modellen ähnlich. Bei Turner keine Hinweise, höchstens der Schornstein, der ließe sich eventuell in der länglichen Form beim Fockmast unterbringen. Dighton versperrt die Sicht auf die Details im Vorschiff vorwiegend durch die Boote auf der Kuhl. Bei den Gangways zur Poop, braucht man nicht lange zu rätseln, ich denke, hier kann man Turners Zeichnung zugrunde legen. Hatte ich zunächst den Eindruck eines übermäßig leergeräumten Decks, stelle ich fest, dass die sparsame Ausstattung hauptsächlich den beiden Modellen widerspricht, die eine Victory vor dem »Great Repair« repräsentieren. Das Vollrumpfmodell von 1805 gleicht weitestgehend dem Zustand nach Trafalgar - die Unterschiede auf dem Achterdeck natürlich nicht eingerechnet. Die Spurensuche dient mir vor allem, zu klären, in wieweit mein angefangenes Modell Constables Zeichnungen und besonders Turners abbildet, genauso wird sich jetzt die Gestaltung von Ober- und Hüttendeck an der beschriebenen sparsamen Variante orientieren. Das von dafi entdeckte Axiometer findet man am frühesten Modell, welches ja beim Oberdeck - bis auf die Kuhl - in Wesentlichen die Vorlage der 1922 in Portsmouth aufgebauten Victory sein dürfte. Die Kuhl ist geändert, aber das Axiometer wurde nicht berücksichtigt. P.s.: was ich noch erwähnen sollte, anders als beim Vollrumpfmodell von 1805 zeichnet Turner eine Beting vor und eine hinter dem Großmast - die Anordnung beim Fockmast wiederholt sich also.

Wenn´s denkst, ist eh zu spät (Gerd Müller)

|

Thema drucken

Thema drucken 17.11.2018 14:39

17.11.2018 14:39

Antworten

Antworten