Forum für historischen Schiffsmodellbau und Geschichte

»

Schiffsprojekte

»

1765 HMS Victory

»

Recherche

»

Gemälde, Zeichnungen und Pläne

»

HMS Victory - Spurensuche

Forum für historischen Schiffsmodellbau und Geschichte

»

Schiffsprojekte

»

1765 HMS Victory

»

Recherche

»

Gemälde, Zeichnungen und Pläne

»

HMS Victory - Spurensuche

06.11.2018 18:36 (zuletzt bearbeitet: 07.11.2018 14:16)

06.11.2018 18:36 (zuletzt bearbeitet: 07.11.2018 14:16)

07.11.2018 09:50 (zuletzt bearbeitet: 07.11.2018 09:50)

07.11.2018 09:50 (zuletzt bearbeitet: 07.11.2018 09:50)

|

|

Die Zeichnung suche ich gerade in meinen Bücjhern, dachte die wäre aus einem der Ospeys, isses aber scheinbar nicht ...

... keine Angst, der will doch nur spielen ...

Feinste Ätzteile für HMS Victory 1:100 http://www.dafinismus.de #dafinismus |

07.11.2018 12:20 (zuletzt bearbeitet: 07.11.2018 14:13)

07.11.2018 12:20 (zuletzt bearbeitet: 07.11.2018 14:13)

|

|

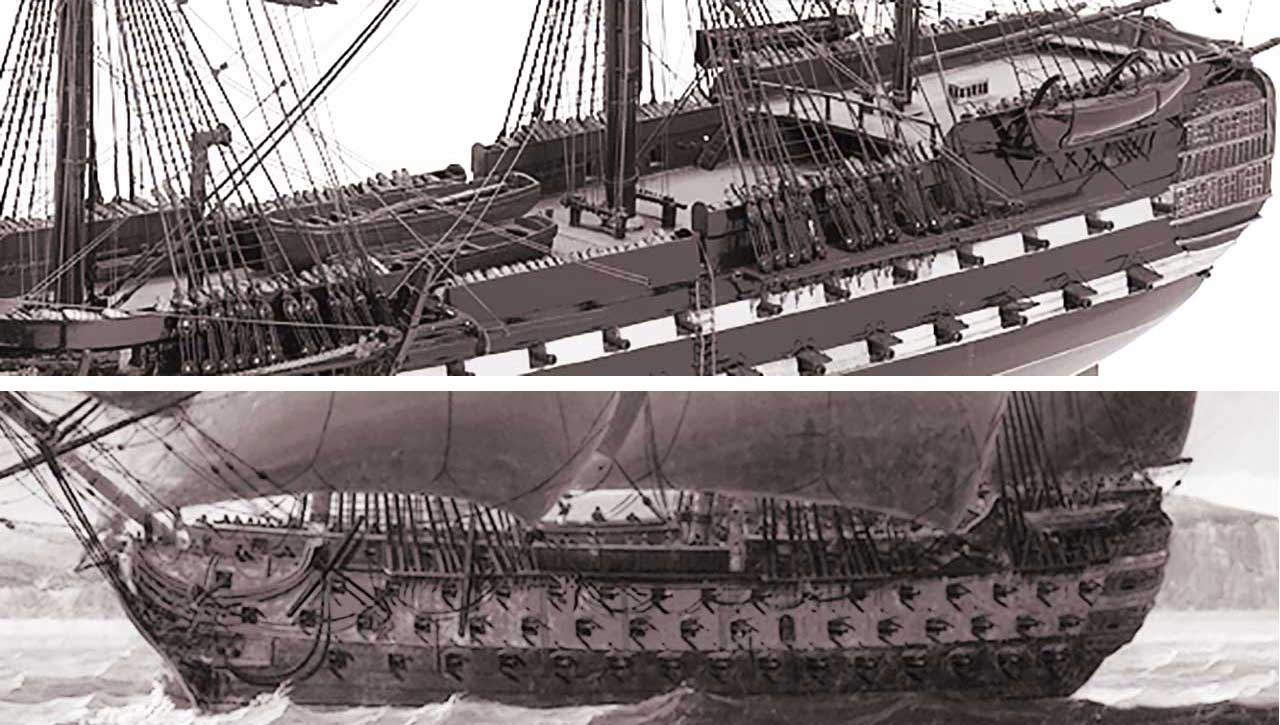

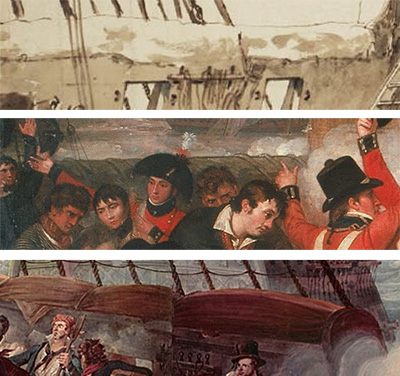

Ich versuche mir einen Reim auf Fähnrich Roberts Zeichnung zu machen und sehe folgende Zusammenhänge.  Die Formulierung »spread loosely« hat mich an etwas erinnert, das mir beim Vergleich von Turners Deckszeichnung und Wests Gemälde auffiel. Um deutlicher zu werden, stelle ich noch einen Ausschnitt aus dem späteren Panorama von William Heath dazu. Die Formulierung »spread loosely« hat mich an etwas erinnert, das mir beim Vergleich von Turners Deckszeichnung und Wests Gemälde auffiel. Um deutlicher zu werden, stelle ich noch einen Ausschnitt aus dem späteren Panorama von William Heath dazu. Kann gut sein, dass sich in den Ausschnitten nicht genau das von Fähnrich Roberts Beschriebene zeigt, aber ich kann damit, den Materialkontrast hervorheben. In den Beispielen geht es um die Finknetze der »low hammock cranes« auf den Schanzkleidern von Back und Achterdeck. Turners Tuch ist weiß und locker übergelegt, West und Heath packen die Hängematten in ein dunkles straff gezogenes, und das stelle ich mir als geteerte Leinwand vor, imprägniert, um die Hängematten trocken zu halten. Das Material wäre aber durch die wasserabweisende Wirkung nicht nur selbst schnell wieder trocken, der Teer ist obendrein durch Funkenflug entflammbar. Deshalb als Kontrastmaterial weiße unbehandelte nasse Leinwand darüber, mit der Eigenschaft, die Feuchtigkeit zu halten. Das erklärt vielleicht »the others«, aber noch nicht die Linienstruktur in der Zeichnung und den Buttersworth-Bildern. Beplankte Holzplatten können es nicht sein, bei Buttersworth sieht man, dass die leicht geschwungenen horizontalen Linien keiner starren Konstruktion angehören können. Schwer einzuschätzen ist, ob Roberts und Buttersworth das gleiche meinen. Gehe ich davon aus, stelle ich mir eine geteerte und gitterförmig mit Tauwerk verstärkte Plane vor, welche über die Finknetze gezogen und mit den überstehenden Schnüren dichtgeholt wird, etwa so wie im Bild von William Heath - von horizontalen Verstärkungen bei ihm leider keine Spur. War dergleichen Praxis, oder ist das abwegig?

Wenn´s denkst, ist eh zu spät (Gerd Müller)

|

|

|

Ein Google-Snippet; das Buch besitze ich leider nicht… Zitat

Wenn´s denkst, ist eh zu spät (Gerd Müller)

|

|

|

Hier ein bisschen was :-)

... keine Angst, der will doch nur spielen ...

Feinste Ätzteile für HMS Victory 1:100 http://www.dafinismus.de #dafinismus |

|

|

Das sagt übrigens ein Etymologisches Wörterbuch der deutschen Seemannssprache dazu: Zitat

Wenn´s denkst, ist eh zu spät (Gerd Müller)

|

07.11.2018 23:39 (zuletzt bearbeitet: 08.11.2018 09:25)

07.11.2018 23:39 (zuletzt bearbeitet: 08.11.2018 09:25)

|

|

Ich habe den Eindruck, die Suche führt zu nichts. Der Weg ist falsch.

Wenn´s denkst, ist eh zu spät (Gerd Müller)

|

|

|

Im NMM bin ich auf das Modell der HMS Hastings von 1818 gestoßen - mit runder Back und Finknetzkästen. Die Gangway zur Poop ist durch den abgerundeten Schild des verlängerten Poop-Schanzkleides geschützt, und das ist eine Spielart, die Buttersworth durchgänig zeigt, auch in seiner »Ville de Paris«.

Wenn´s denkst, ist eh zu spät (Gerd Müller)

|

|

|

http://collections.rmg.co.uk/collections/objects/11962.html  Keine eigenständige Trikolore, sondern eine als Gösch auf weißer Flagge, verrät zeitliche Nähe zur französischen Revolution. Fünf Jahre sind seit dem Sturm auf die Bastille vergangen, und vor zwei Jahren haben die Koalitionskriege begonnen. Keine eigenständige Trikolore, sondern eine als Gösch auf weißer Flagge, verrät zeitliche Nähe zur französischen Revolution. Fünf Jahre sind seit dem Sturm auf die Bastille vergangen, und vor zwei Jahren haben die Koalitionskriege begonnen.»The Glorious First of June« ist nicht nur als das Gegenüber des nächsten Bildes wichtig; auch erfolgsgeschichtlich lässt sich zwischen diesem Ereignis am 1. Juni 1794 und dem 21. Oktober 1805 ein Bogen spannen - positiv ausgedrückt, denn die von England zum ruhmreichen Sieg stilisierte Schlacht wurde merkwürdigerweise auch von den Franzosen als Erfolg gefeiert; in der Seeschlacht am 13. Prairial, wie der Tag nach dem neuen Kalender hieß, hatten sie zwar einige Kriegschiffe verloren, doch sah man die Schlacht als gelungenes Manöver, um von den 116 Handelsschiffen aus Amerika abzulenken. Tatsächlich lief die Flotte unbeschadet im Hafen von Brest ein und lieferte der bereits hungernden Bevölkerung Getreide. Aus heutiger Sicht ein eindrucksvolles Meisterwerk De Loutherbourgs. Ehemals Bühnenmaler des Londoner Drury Lane Theaters, war er, als er 1795 dieses Gemälde der Öffentlichkeit vorstellte, über seine Theatertätigkeit hinaus längst ein angesehener Maler und Mitglied der Royal Academy of Arts. Die Schlachtteilnehmer nahmen das Bild damals ganz anders wahr und fühlten sich als unfähig bloßgestellt. Was ist so ruhmreich an einem Sieg, bei dem das gegnerische Flaggschiff bereits auf dem Präsentierteller liegt und dennoch durch die Lappen geht? Der dramatische Kunstgriff des nahen Nebeneinanders vermittelt zum Ärger Lord Howes nicht den richtigen Eindruck vom Gesamtgeschehen - er musste darin sein unkoordiniertes Durchbrechen der Schlachtlinie verewigt sehen, das ihm die Kritiker als gefährliches Einzelmanöver ankreideten. Und so stellt sich der »erfolgsgeschichtliche Bogen« in Kürze dar:

Weniger positiv ausgedrückt, ist deshalb der Glorious First of June im Licht der Schlacht von Trafalgar ein Fehlschlag. Eine Beobachtung zum Schiffslayout halte ich fest. 1795 malt De Loutherbourg bereits ein Flaggschiff mit Streifen entlang der Pfortengänge - wenn auch ein französisches; es erscheint mir insofern angebracht, den Anstrich der Victory weniger als erneuerndes Moment zu werten, sondern vielmehr als Anpassung an den Kontinental-Trend. Darüberhinaus lohnt es sich, an dieser Stelle noch eine von De Loutherbourgs Skizzen zum Gemälde einzuschieben, und zwar die lavierte Tuschzeichnung der Queen Charlotte. Im Gemälde bleiben interessante Details undeutlich, die hier ohne aufwändige Nachforschung ein englisches Kriegsschiff aus dem Jahr 1794 dokumentieren, und vielleicht erklärt sich auch De Loutherbourgs dichtes Nebeneinander der Schiffe aus der Vorarbeit. Demnach bestand der Kunstgriff darin, den Ausschnitt der Queen Charlotte und die Ansicht der Montagne möglichst unverändert ins Gemälde zu übertragen. Vergleichbar mit Constables Skizzen, aber wesentlich entschiedener und deutlicher angewandt, haben wir es hier mit dem Portrait eines Schiffes zu tun, das unseren an der Fotografie orientierten Maßstäben gerecht wird. https://www.britishmuseum.org/research/c...752014&partId=1  Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) license Als Erstes bestätigt die Zeichnung das wegen der großen Galionsfigur verkürzte untere Galionssims; Die Holzverschalung über der oberen Galionsregel bei Buttersworths Ville de Paris ist 1803 offensichtlich keine Besonderheit, wenn sie sich bereits neun Jahre zuvor bei der Queen Charlotte etabliert hat. De Loutherbourg arbeitet einige Details aus der Bleistiftvorzeichnung heraus, bemerkenswert der unvollständige fünfte Galionsspant, der mit einer Zeichnungen des Galions übereinstimmt und auch an einem zeitgenössischen Rumpfmodell der Queen Charlotte im NMM zu finden ist. http://collections.rmg.co.uk/collections/objects/66516.html  Exemplarisch sind zwei Rüsteisen aus der Vorzeichnung in Tusche umgewandelt. Insgesamt recht stimmig in der Wirkung, zeigt ein Blick aufs Modell, dass einige Skizzen-Details etwas verrutscht sind. So müssten die Rüsteisen tiefer am Rumpf angeschlagen sein, und einer Aufteilung, in der ein direktes Nebeneinander in dieser Form existiert, widerspricht das Modell. In Skizze und Gemälde ist die Ankerscheuer vorhanden, technisch müsste sie im Modell vorn unter dem Rüstbrett bis zu dessen Außenkante eingepasst werden, diese Verbindung ist in der Skizze aber im Unklaren gelassen, zudem ist der Abstand zwischen der Lüftungspforte mit den fensterladenartigen Halfports und dem unvollständigen Galionsspant hier wesentlich kleiner. Aus der Zeichnung geht die Beschaffenheit des Bordwandabschlusses an der Back nicht hervor, vermutlich Timberheads, die bleiben aber unter einer Persenning verborgen; die Girlandenstruktur an der Vorderseite der Back hingegen ist ein Zierelement, das Modell und Zeichnung eindeutig gemein haben. Eine Besonderheit unterhalb des halbrunden Toilettenhäuschens; hinter den Ankerklüsen, bzw. den Schloiknien, werden Rohrleitungen vorbeigeführt. Das dürften Abflussrohre sein - im Gemälde zu vermuten, in der Zeichnung klar, auf jedenfall ungewöhnlich in der Darstellung. Wie ja bereits bemerkt, erfüllt die Historienmalerei unseren Wunsch nach realistischem Abbild nicht, und wir finden in zeitgenössischen Schiffs-Darstellung kaum etwas, das in unserer Vorstellung zum echten Portrait wird. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, ist De Loutherbourgs Queen Charlotte außergewöhnlich - Skizze und Gemälde sind gut in Modell und Plan wiederzuerkennen.

Wenn´s denkst, ist eh zu spät (Gerd Müller)

|

|

|

An anderer Stelle habe ich schon ein Mal die Vermutung geäußert, dass das Abflussrohr nur eine Einrichtung während der "Off-Zeiten" im Hafen ist, da ja die "automatische Seespülung" fehlt. HAt es dann auch aufs Hochseebild geschafft.

... keine Angst, der will doch nur spielen ...

Feinste Ätzteile für HMS Victory 1:100 http://www.dafinismus.de #dafinismus |

|

|

Habs schon :-)

dafi

hat folgende Bilder an diesen Beitrag angehängt

Aufgrund eingeschränkter Benutzerrechte werden nur die Namen der Dateianhänge angezeigt Jetzt anmelden! Bildschirmfoto 2018-08-22

Bildschirmfoto 2018-08-22

... keine Angst, der will doch nur spielen ...

Feinste Ätzteile für HMS Victory 1:100 http://www.dafinismus.de #dafinismus |

|

|

Was die Verblendung über der ersten Galionsreling angeht, gibt es auch frühe Modelle, wie HMS Cambrian (1797); Warship; Frigate; 40 guns.

Wenn´s denkst, ist eh zu spät (Gerd Müller)

|

|

|

Zahlendreher! Ist oben korrigiert, wird Serres 1784 zugeschrieben. Ist auch 1793 gestorben, 1874 wäre für ihn etwas schwierig gewesen ...

... keine Angst, der will doch nur spielen ...

Feinste Ätzteile für HMS Victory 1:100 http://www.dafinismus.de #dafinismus |

|

|

Gibt es für Serres' Abbildung einen Vergleich? Die Linie der hervorschauenden Hängematten bzw. der darüber gezogenen Persenning ist über die Vorderkante der Schanz geführt, technisch ist die Darstellung nicht klar. Betrachtet man die dargestellten Menschen, fällt die Konstruktion für ein Schanzkleid insgesamt sehr niedrig aus; bei West sind die Finknetze im vorderen Bereich der Poop schulterhoch, und im ebenfalls erwähnten zweiten Bild der »Ville de Paris« stellt Buttersworth die Größenverhältnisse nicht anders dar.

Wenn´s denkst, ist eh zu spät (Gerd Müller)

|

|

|

http://collections.rmg.co.uk/collections/objects/12057.html

Wenn´s denkst, ist eh zu spät (Gerd Müller)

|

Thema drucken

Thema drucken

Antworten

Antworten