Forum für historischen Schiffsmodellbau und Geschichte

»

Schiffsprojekte

»

1765 HMS Victory

»

Recherche

»

Gemälde, Zeichnungen und Pläne

»

HMS Victory - Spurensuche

Forum für historischen Schiffsmodellbau und Geschichte

»

Schiffsprojekte

»

1765 HMS Victory

»

Recherche

»

Gemälde, Zeichnungen und Pläne

»

HMS Victory - Spurensuche

|

|

Ich denke irgendwie an den Tasmanischen Tiger und die verpasste Gelegenheit, mich vor dem letzten seiner Art ablichten zu können - und dass ich nicht der einzige bin, bezeugt flickr.com. Viele ergreifen diese Gelegenheit, um nach England in den Historic-Dockyard-Zoo von Portsmouth zu pilgern. Der Lockruf des schwarz-gelben Tigers dringt weit.

Wenn´s denkst, ist eh zu spät (Gerd Müller)

|

|

|

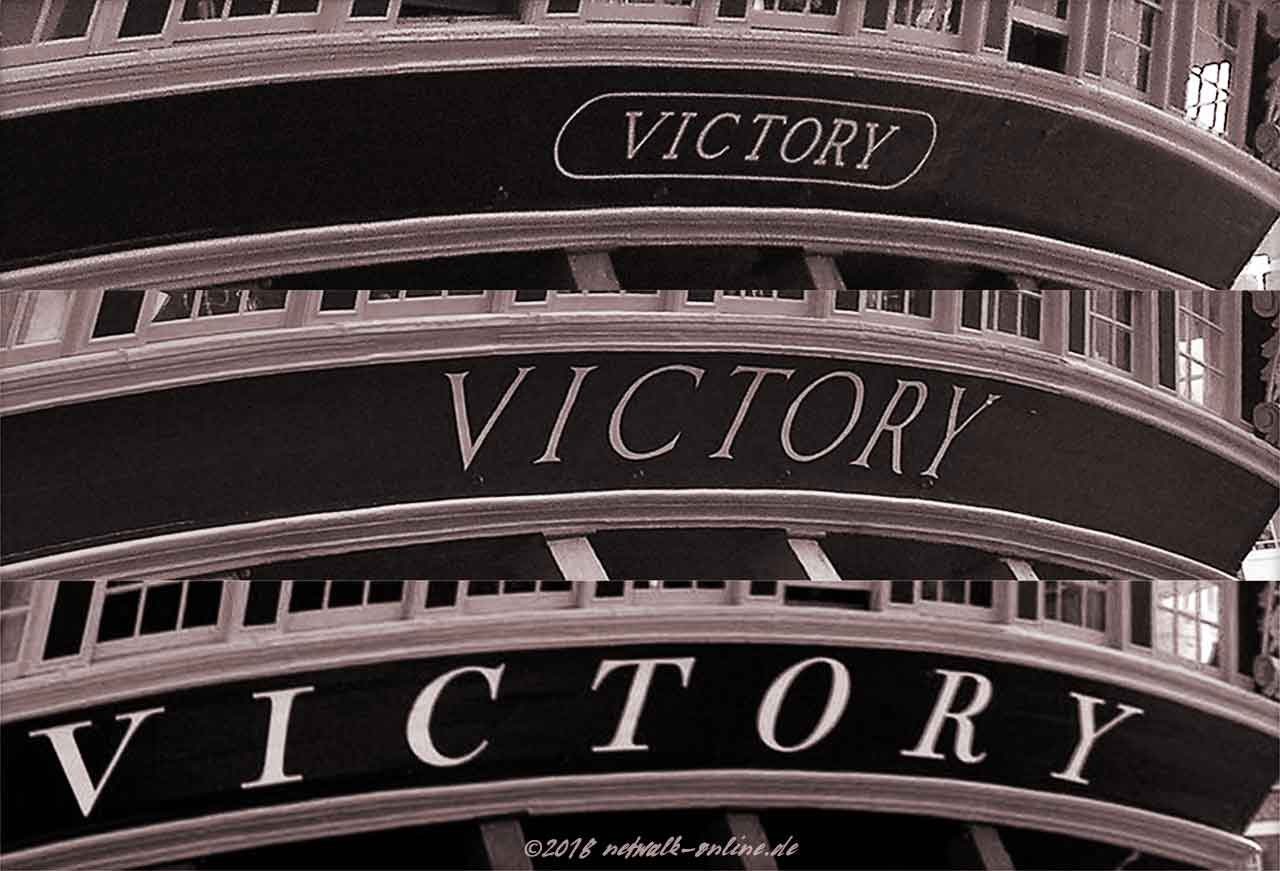

Innerhalb von sechs Jahren erfolgte damals der Rückbau zu dem Erscheinungsbild, welches das Aussehen des Schiffes zur Zeit der Schlacht von Trafalgar konservieren soll. Doch von Zeit zu Zeit läuft das Haltbarkeitsdatum der Konserve ab, vor allem wenn sich neue Erkenntnisse ins Bild mischen; beispielsweise beim Schiffsnamen.

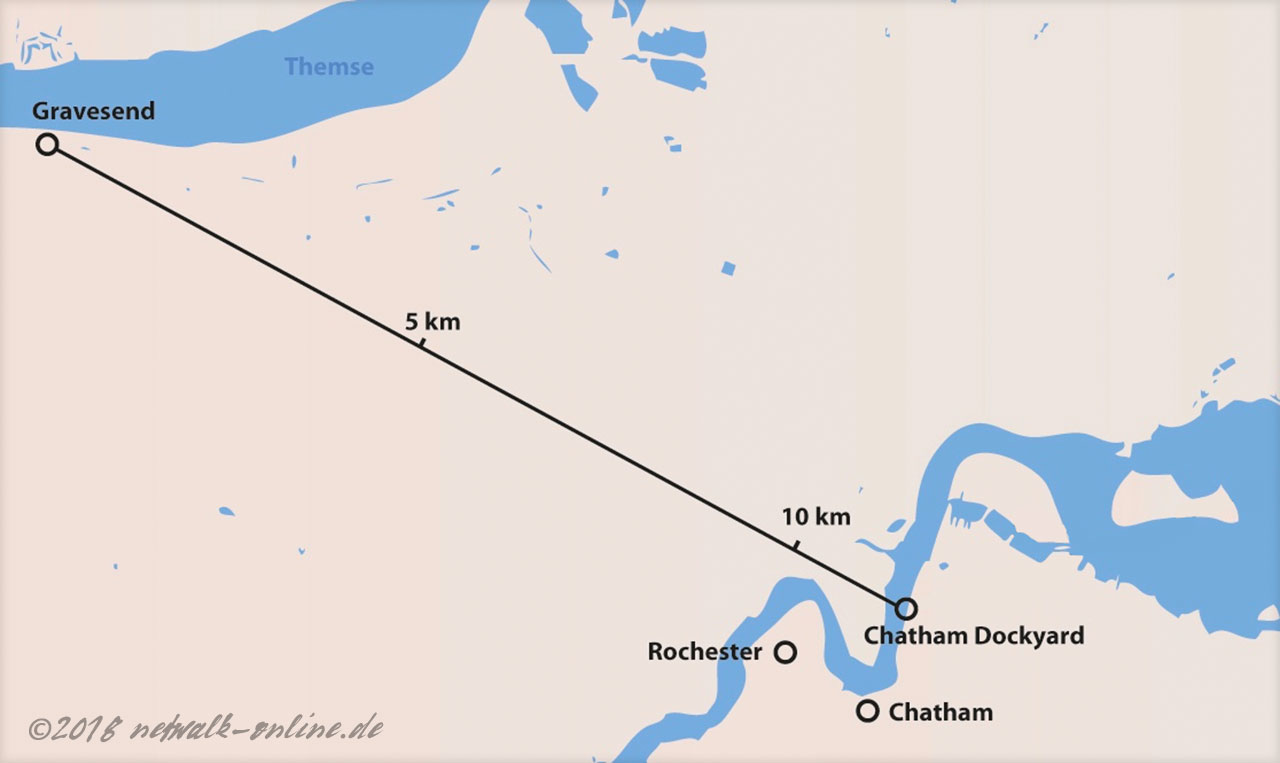

Victory, Victory, Victory… und dabei die Hände über dem Kopf zusammenschlagen - Immer so weiter mit dieser Erbsenzählerei? Spannender wird es, wenn ich eine Komponente aus dem Spiel lasse. Der »Nutzlose Anzeiger« vom 1. April 2022 erinnert uns in der Rubrik »Vermischtes zum Tage« ganz unten in der linken Spalte auf Seite 10 an ein trauriges Jubiläum. Ende Legende Aus dem Schlick des Medways vor dem Historic Dockyard von Chatham in der Grafschaft Kent wurde letzte Woche eine Kupferplatte geborgen. Mittels neuartigem Bestimmungsverfahren ließ sie sich eindeutig dem vor 100 Jahren in Portsmouth untergehangenen Flaggschiff des Hafenadmirals HMS Victory zuordnen. Die Platte muss sich aus dem Kupferbeschlag des Unterwasserschiffes gelöst haben, als die Victory zu Instandsetzungsarbeiten nach der Schlacht von Trafalgar auf der Reede von Chatham auf einen freien Platz im Trockendock wartete. Eingedenk der geschichtlichen Bedeutung des Fundes, soll die Reliquie neben einer Büste Lord Nelsons und einer alten Ankerwinde der Victory einen Ehrenplatz in der königlichen Sammlung erhalten. Michael Crick von Crick-Smith, einem Institut, dass sich auf Konservierung sowie Restaurierung historischer Gebäude und Artefakte spezialisiert hat und schon 2015 an der Winde Farbbestimmungen durchführte, bestätigt: „Kupfer von noch schlechterer Qualität als einst die Farbprobe - die Platte ist echt.“ Über die Neuauflage des erfolgreichen Satelliten-Paares »Tom und Jerry« zur Bestimmung von Unregelmäßigkeiten im Schwerefeld der Erde, in Kombination mit forensischen Techniken, gelang es bereits, den Bruchteil eines Fingerabdrucks zu bestimmen. Zu 90 Prozent ist der damalige Schiffbaumeister der Werft von Chatham, Robert Seppings, identifiziert. Die Kupferplatte soll der Untersuchung zeitgenössischer Quellen einen frischen Forschungsimpuls geben, mit dem Ziel, anhand neu gewonnener Erkenntnisse, die Vorstellungen vom in Vergessenheit geratenen Schiff in anschauliche Bilder umzumünzen. Leichter gesagt als getan. Vom Tasmanischen Tiger weiß man nicht nur, dass der Endling am 7. September 1936 gestorben ist, es gibt Fotos und Filmmaterial. Wie die Victory am 21. Oktober 1805 aussah, lässt sich keiner Fotografie entnehmen, Abbildungen der Trafalgar-Spezies finden sich allenfalls in der Malerei, wobei die Marinemalerei des frühen 19. Jahrhunderts in ihrer Grundausrichtung der Historienmalerei folgt, und »historisch« nach unserem Gusto ist die noch weniger als eine Stahlstich-Illustration in Brehms Tierleben ein Dokumentarfoto. Wir haben also keine Wahl - mal sehen wie die Victory in Brehms Tierleben so aussieht.

Wenn´s denkst, ist eh zu spät (Gerd Müller)

|

||||||||||||

|

|

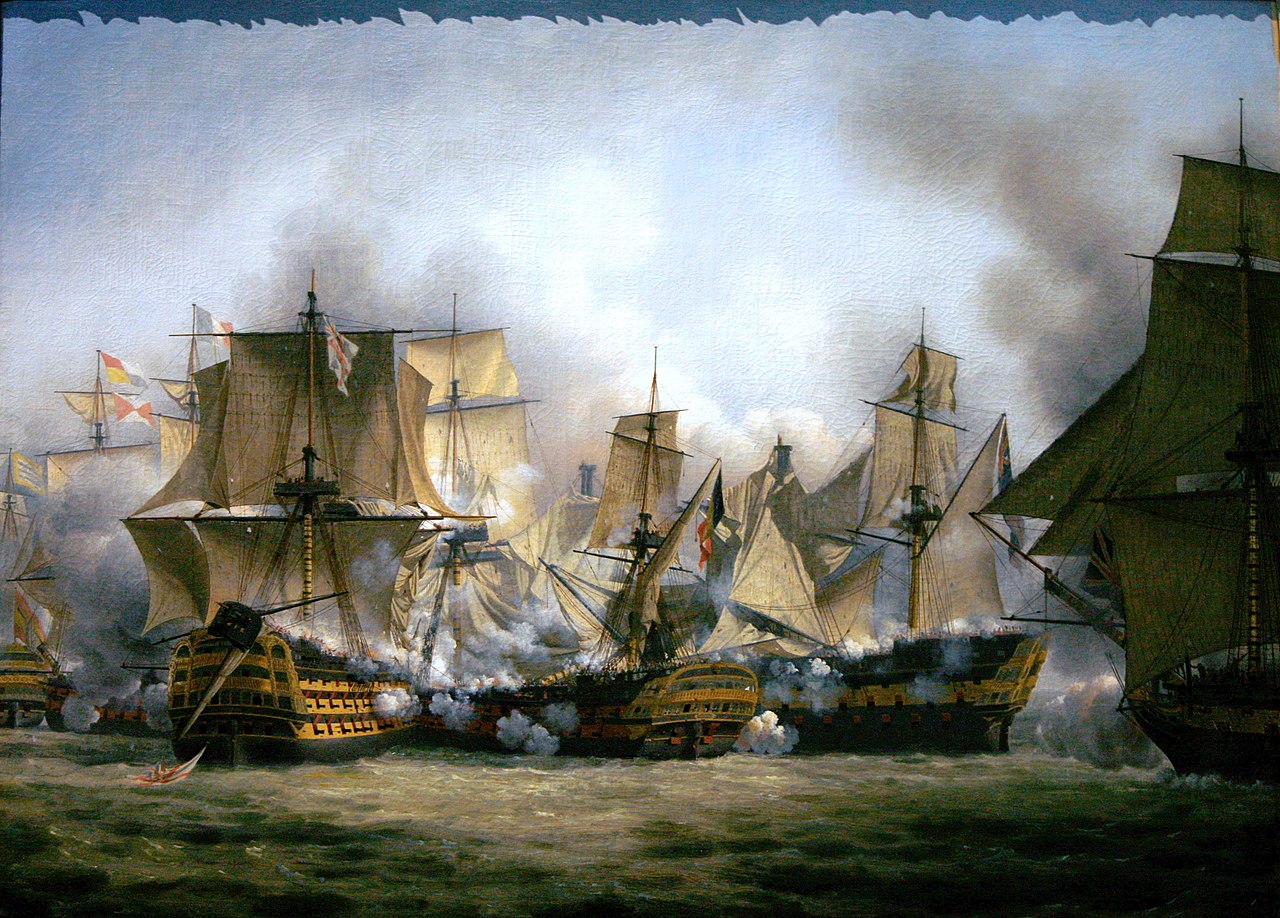

In Googles Bildersuchergebnis zu »Trafalgar«, entscheide ich mich spontan für dieses Werk: French Ship Redoutable (1791)  Ein vergrößerter Bildausschnitt schafft Klarheit, der Schiffsname »Victory« ist gut zu lesen; die von mir zuerst beschriebene Abbildung ist eine eingescannte Buchseite aus »L'Empire des Mers« - das erklärt auch die Lichtreflexion am rechten Bildrand, und wie die Google-Bildersuche zu »Redoutable Crépin« zeigt, hat sich dieser fehlerhafte Scan im Internet verbreitet. Ein vergrößerter Bildausschnitt schafft Klarheit, der Schiffsname »Victory« ist gut zu lesen; die von mir zuerst beschriebene Abbildung ist eine eingescannte Buchseite aus »L'Empire des Mers« - das erklärt auch die Lichtreflexion am rechten Bildrand, und wie die Google-Bildersuche zu »Redoutable Crépin« zeigt, hat sich dieser fehlerhafte Scan im Internet verbreitet. Die eigentliche Merkwürdigkeit; bei en.wikipedia.org sind beide Versionen im selben Artikel aufgeführt, die Positionsangabe der Schiffe aus der spiegelverkehrten Version ist aber auf den Thumbnail des spiegelrichtigen Bildes übertragen. Klickt man darauf, erscheint die hinterlegte Bilddatei, und siehe da - mit nunmehr korrigierter Beschreibung.  Zu sehen ist die Abbildung des Originals aus dem Musée national de la Marine in Paris, zu erkennen am blauen Schattenwurf des Rahmens am oberen Bildrand, und um Missverständnisse zu vermeiden: Victory (links), Redoutable (Mitte) und Temeraire (rechts) - 1807 vom französischen Marinemaler Louis-Philippe Crépin gemalt. Der gefallene Mast und die ins Wasser hängende weiße Flagge erklären uns, auch ohne den Schiffsnamen gelesen zu haben, in Bildsprache, dass dieses Schiff die Victory sein muss - »Vice-Admiral of the White« Nelson ist, von einem Musketenschuss getroffen, auf dem Achterdeck seines Flaggschiffs niedergesunken. Wie die stehengelassenen Leesegel andeuten, orientiert sich Crépin an einem überlieferten Schlachtbericht, wonach sich die englische Flotte der französisch-spanischen unter Vollzeug näherte. Trotz größtmöglicher Segelmasse, mehr als Schneckentempo erlaubten die Windbedingungen nicht. Über eine halbe Stunde standen die englischen Schiffe unter Beschuss, bevor sich die ersten in die Schlachtlinie des alliierten Flottenverbandes einschlichen. Bei der Eroberung Algeriens 1830 begleitete Crépin die französischen Truppen… Das Bild des Orients in der französischen Malerei: von Napoleons Ägypten-Feldzug bis zum Deutsch-Französischen Krieg, Angelika Leitzke, Tectum Verlag DE, 2001 - 411 Seiten, Seite 179 seine Schlacht von Trafalgar ist aber nicht aus Sicht eines Teilnehmers gemalt. Hintergrundinformationen zu seiner Inszenierung habe ich nicht, und mir ist auch nicht bekannt, ob er beim Malen von einem alliierten Sieg ausging, wie ihn französische Propaganda verbreitete, die gar eine absurde Szene entwarf, in welcher der französische Admiral Villeneuve seinem Gegenpart Nelson die tödliche Verwundung beibrachte. »Le Redoutable à la bataille de Trafalgar« ist ein französischer Ansatz. Crépins Augenmerk gilt der Redoutable, bzw. ihrem Kommandanten Jean Jaques Etienne Lucas, der für seine Rolle in der Schlacht gleichermaßen Anerkennung von englischer und französischer Seite erntete und nach seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft von Napoleon zum Kommandeur der Ehrenlegion ernannt wurde. Den Kampf gegen die Übermacht unterstreicht das (nun) von rechts ins Bild kommende Schiff, am Union Jack als Engländer zu identifizieren und im Layout der Temeraire gleichend. Auch wenn der größte Teil der Schlacht im Pulverqualm verborgen bleibt, bei der Dreiergruppe muss Crépin Farbe bekennen, und seine Entscheidungen sind in mancher Hinsicht interessant. Die Temeraire und der namenlose Dreidecker, beides Linienschiffe zweiten Ranges, wirken relativ unauffällig, aber kein ungewöhnliches Erscheinungsbild. Im Grunde genommen entsprechen sie dem Farbschema, das ein französischer Maler in dieser Zeit für englische Kriegsschiffe anwenden konnte. Hingegen wirkt die Victory mit ihren drei gelben Streifen überraschend aktuell, offenbar hatte sich der Gestaltwandel des englischen Flaggschiffs herumgesprochen, allerdings nur in diesem besonders auffälligen Detail. Die Fenster auf der Rückseite der Seitengalerien sind durch ein Säulenrelief abgeteilt, und gut sind die Balkons in den oberen beiden Reihen zu erkennen; einzelne Fenster sind in diesem verschatteten Raum kaum auszumachen, um so deutlicher aber in der balkonlosen unteren Partie. Inklusive der Rückfenster der Seitentaschen komme ich auf zehn. Damit ähnelt Crépins Spiegel-Darstellung eher einer Victory vor der Zeit ihrer Generalüberholung von 1800 bis 1803 - mit acht Fenstern hätte er richtig gelegen, und die vier Geschützpforten unter dem Spiegel passten gut dazu. Zur Kennzeichnung der Victory nutzt er ein weiteres Detail - das Streifendekor der Untermasten. Ich denke, seine Information lautete: mit schwarzen Eisenbändern beschlagen.

Wenn´s denkst, ist eh zu spät (Gerd Müller)

|

|

|

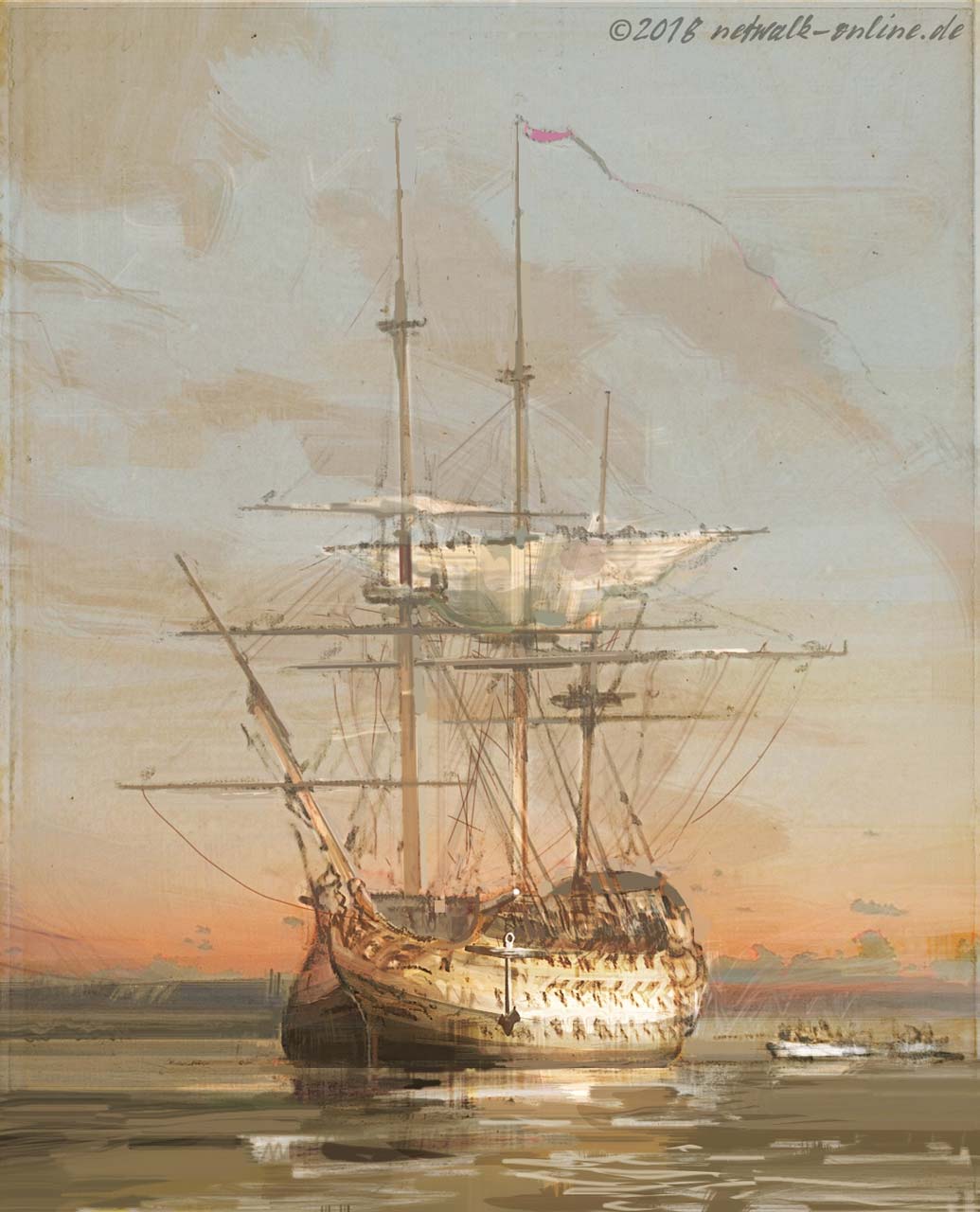

Ich muss gestehen, meine Wahl fiel nicht ohne Hintergedanken auf den spiegelverkehrten Crépin, intuitiv sehe ich seine Victory in silbriger Abendstimmung inmitten einer Versammlung von Schiffen.

Wenn´s denkst, ist eh zu spät (Gerd Müller)

|

|

|

Besonders ein Ereignis im Jahr 1799 bereitete der Admiralität des vereinigten Königreiches Sorge. Die HMS Impregnable, ein 98er und besonders kampfkräftiges Linienschiff zweiten Ranges, war am 18. Oktober dieses Jahres bei den Untiefen vor Chichester auf Grund gelaufen, ohne dass Aussicht auf Rettung bestand; bei der Suche nach Ersatz, kommt die Victory ins Gespräch. Seit zwei Jahren stand sie im Abseits, zum vergessenen Dasein eines Gefangenenlazarettschiffes verurteilt; nach 30 Dienstjahren schienen ihre Tage gezählt. Was genau die Formulierung »strukturelle Schäden« bedeutet, ist mir nicht klar, allenthalben wiederholt, wird sie als Grund ihrer Suspendierung vom Dienst genannt.

Alles in Allem sind die genannten äußerlichen Veränderungen die Grundkomponenten des Trafalgar-Looks.

Wenn´s denkst, ist eh zu spät (Gerd Müller)

|

|

|

Beim Anwendungstest bestätigen sich in den beiden vorgestellten Gemälden die Andeutungen zum überholten Erscheinungsbild. Zwar steht hier vor allem das Heck in der Beurteilung, doch zeigt bereits die Bauform mit den Balkons und den vier Geschützpforten darunter, dass diese Details nicht den aktuellen Wissenstand nach dem »Great Repair« widerspiegeln.

Wenn´s denkst, ist eh zu spät (Gerd Müller)

|

|

|

Dailymail.co.uk verkündet am 7. Oktober 2015 reißerisch: »Lettering on Admiral Lord Nelson's famous flagship is changed back to its original font after being wrongly labelled for decades«.

Wenn´s denkst, ist eh zu spät (Gerd Müller)

|

|

|

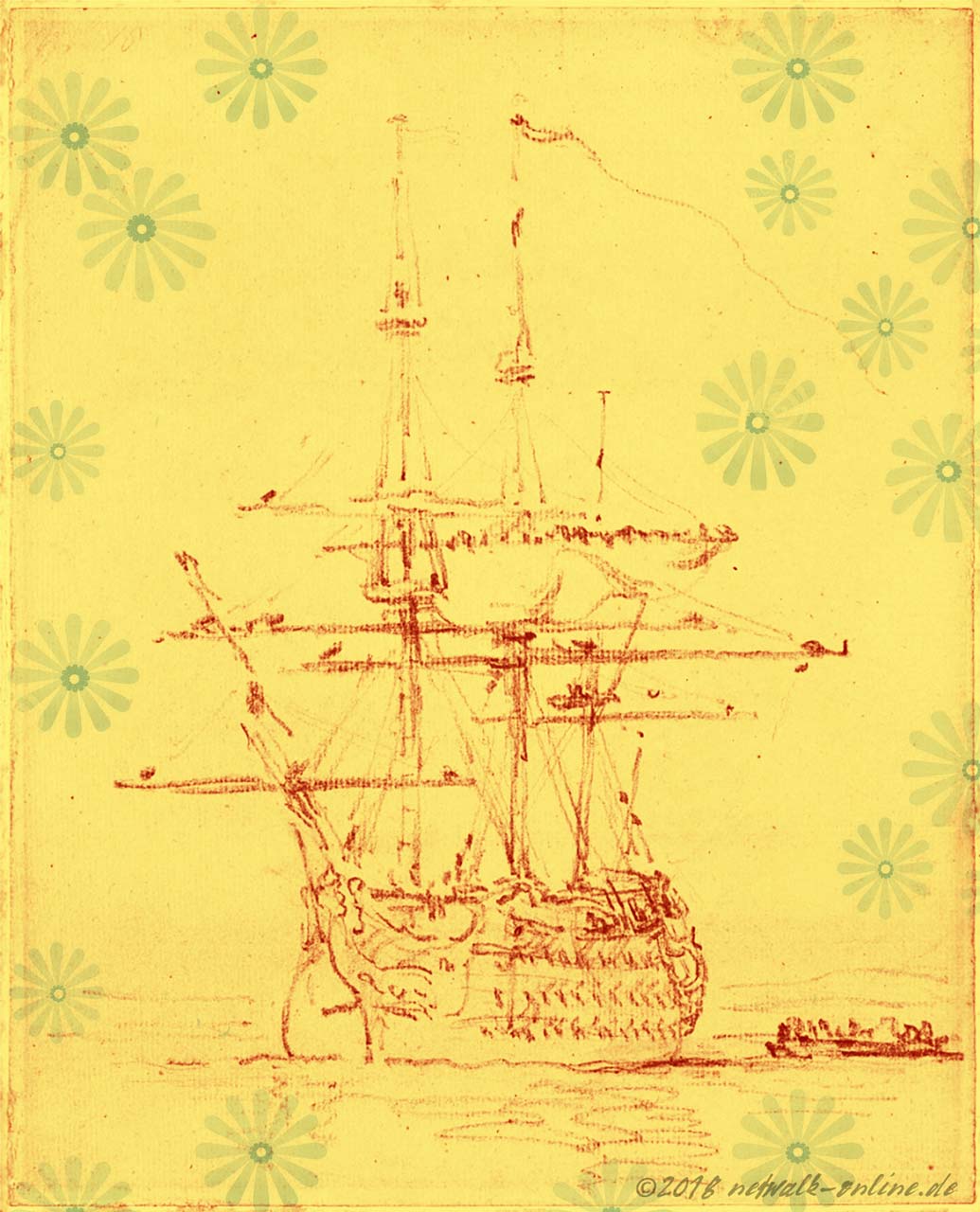

Beim bisher Gezeigten ist die Victory vornehmlich als Illustrationsgegenstand in Erscheinung getreten, sei es, um den dramatischen Höhepunkt der Schlacht grell in Szene zu setzen, oder um Stationen in der Vita Nelsons erzählerisch zu begleiten. Ohne zusätzlichen Filter wird uns die fortgesetzte Suche höchstens mit gleichartigen Bildern faszinieren, dem wirklichen Schiff kommen wir damit nicht näher. Erst wenn bewiesen ist, dass der Maler die Victory wirklich gesehen hat, bekommt seine Bildaussage Gewicht.

Wenn´s denkst, ist eh zu spät (Gerd Müller)

|

|

|

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Victory_by_Constable.JPG

Wenn´s denkst, ist eh zu spät (Gerd Müller)

|

|

|

Im Frühling 1803 bot Kapitän Torin, ein Freund seines Vaters, Constable an, ihn auf dem Ostindienfahrer Coutts ein Stück des Weges, von London die Themse abwärts bis Deal, zu begleiten; bis dorthin, wo die Nordsee in den Ärmelkanal übergeht.

Wenn´s denkst, ist eh zu spät (Gerd Müller)

|

|

|

Doch bevor ich auf diese Zeichnungen eingehe, ein paar Anmerkungen zu Constables Zeichenstil, angeregt durch eine Fußnote Leslies, in der er schildert, wie ihm als Junge von Constable die Grundlagen zum Zeichnen eines Schiffes

Wenn´s denkst, ist eh zu spät (Gerd Müller)

|

|

|

Da er ja ausdrücklich das Segelanschlagen erwähnt, dachte ich, es sei möglich, die Zeichnungen nach Fortschrittsstufen zu ordnen, doch gelingt es mir nicht eine widerspruchslose Reihenfolge zu finden. Also setze ich mich still mit ins Boot und halte Ausschau.

Wenn´s denkst, ist eh zu spät (Gerd Müller)

|

|

|

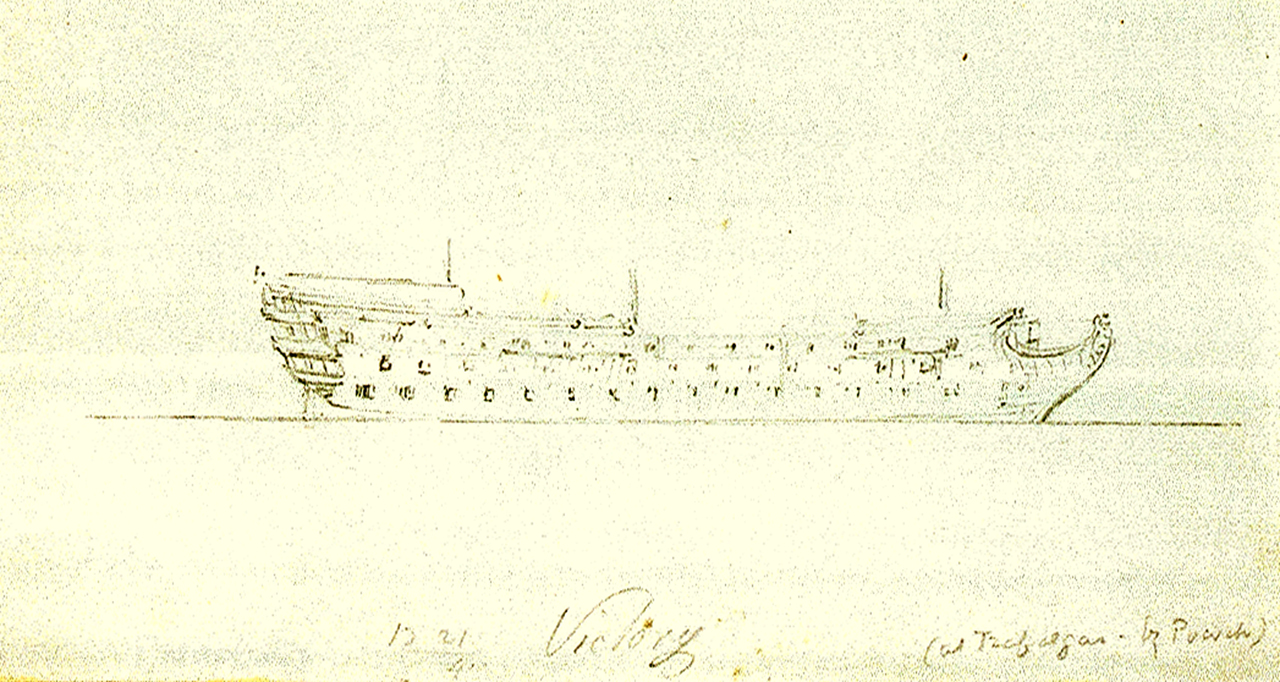

Broadside View Of H.M.S. Victory in the Medway

Vormarssegel und Fock werden angeschlagen, ansonsten keine Segel, und auch die Kreuzmarsrahe fehlt. Die Kombination Stag Borgstag ist deutlich, genauso wie das einfache Kreuzstag. Was ich in der vorigen Zeichnung anzumerken vergaß und hier bestätigt sehe, keine Andeutung einer Admiralspforte im gleichförmigen Punkteraster. Die obere Reihe irritiert allerdings, hier müssten einige Punkte stellvertretende Funktion für Anderes als Geschützpforten haben. Auffällig die beiden Linien entlang der Bordwand, plastisch gesehen überzeugend gurkig. Constables Zeichenstil erweist sich als ungeeignet, Details hervorzuheben; der Anker wirkt unbeholfen grobschlächtig, und viele Linien sind so stark überzeichnet, dass die Form aufweicht. Auf das Wasserfarbbild übertragen, scheint der Mariners Walk zwischen Back und Bugspriet eine Fehlinterpretation als Umrisslinie zu sein, denn der dargestellte Bereich wirkt dort wie eine geschlossene Fläche.

Wenn´s denkst, ist eh zu spät (Gerd Müller)

|

|

|

Stern View Of H.M.S. Victory in the Medway Zitat The Project Gutenberg EBook of A Short History of H.M.S. Victory, by William James Lloyd Wharton - Seite 31 Zitat

Wenn´s denkst, ist eh zu spät (Gerd Müller)

|

|

|

Bei Robin Brooks lese ich auf Seite 173 Zitat Constable erwähnt nirgends »black and yellow«…

Wenn´s denkst, ist eh zu spät (Gerd Müller)

|

Thema drucken

Thema drucken 30.10.2018 19:27

30.10.2018 19:27

Antworten

Antworten